Neues vom „sexten“ Sinn

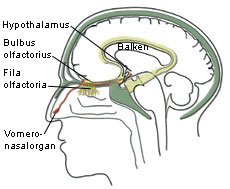

Die meisten Säugetiere verfügen über zwei olfaktorische Systeme: Riechschleimhaut und

Vomeronasalorgan mit ihren jeweiligen Projektionen im Gehirn. Nach klassischer Auffassung

lösen Duftstoffe in den Sinneszellen der Riechschleimhaut sensorische Reize aus, die via

Bulbi olfactorii an Riechzentren im Zentralnervensystem weitergeleitet und bewußt wahrgenommen,

bzw. durch Verbindungen zum limbischen System auch emotional verarbeitet werden. Zusätzlich

findet sich im Nasenseptum das paarige Vomeronasalorgan aus dem pheromonale Geruchseindrücke

via akzessorische Bulbi olfactorii zum Hypothalamus bzw. ins limbische System geleitet werden

und nicht ins Bewußtsein vordringen. Solche Pheromone sind volatile chemische Signalstoffe,

die von einem Individuum in seine Umgebung abgegeben werden und durch die Luft getragen bei

Artgenossen physiologische Prozesse und Verhaltensweisen beeinflussen. Daß Pheromone auch bei

zwischenmenschlichen Beziehungen im Spiel sind, wird heute weitgehend akzeptiert. Allerdings

ist längst nicht geklärt, inwieweit beim Menschen ein Vomeronasalorgan an der Wahrnehmung von

Pheromonen beteiligt ist.

Haben Menschen ein akzessorisches Geruchsorgan?

-

Das Vomeronasalorgan, das nach seinem Entdecker bei Säugetieren auch als Jacobsonsches Organ

oder schlicht J-Organ bezeichnet

wird, ist bei einer Vielzahl von Tierarten nachgewiesen worden. Es ist paarig angelegt und

befindet sich zumeist in sackartigen Vertiefungen der Nasenscheidewand. Seine Bedeutung steht

insbesondere im Zusammenhang mit reproduktiven Funktionen und sozialem Verhalten.

Über die Existenz eines Vomeronasalorgans beim erwachsenen Menschen bestand lange Zeit Unklarheit.

Seine eigentliche Entdeckung durch den Holländer Ruysch bereits im Jahr 1703 geriet wieder in Vergessenheit.

Erst in neuerer Zeit wurde das Vomeronasalorgan als bilateral an der Basis der Nasenscheidewand gelegenes,

rudimentär ausgebildetes Grübchen mit Sinneszellen beschrieben, das offenbar konstant vorhanden ist [1].

Anhand von elektronenmikroskopischen Aufnahmen wurden in solchen Grübchen Epithelzellen mit Neurofilamenten

identifiziert, die als funktionstüchtige chemosensitive Strukturen interpretiert wurden [2].

-

Dafür, daß dem relativ kleinen menschlichen Vomeronasalorgan eine funktionelle Bedeutung zukommen

könnte, sprechen Ergebnisse mit einem synthetischen Steroid: Je nachdem, ob der Stoff auf die

Sinneszellen des Vomeronasalorgans oder die der Regio olfactoria gebracht wurde, war bei den

Versuchspersonen eine Reaktion feststellbar oder nicht. Diese Reaktion bestand aus meßbaren

Veränderungen autonomer Funktionen, der pulsatilen Gonadotropin-Freisetzung und der

elektroenzephalographischen Aktivität [3].

Dennoch bestehen weiterhin kontroverse Ansichten darüber, ob das Vomeronasalorgan beim Menschen sensorisch aktiv ist, oder lediglich ein funktionsloses Rudiment darstellt. In einer Reihe von Experimenten mit Substanzen, die beim Menschen als Pheromone gelten, wurden mittels funktioneller Kernspinresonanz-Tomographie eine kortikale Aktivierung nachgewiesen, gleich ob der vomeronasale Ductus abgedeckt war oder nicht.

Weitere Anhaltspunkte dafür, daß Menschen ihr Vomeronasalorgan vermutlich kaum oder gar

nicht nutzen, liefern vergleichende Untersuchungen über die Existenz von vomeronasalen

Rezeptoren vom Typ 1 (V1R)-Genen bei der Maus (165), der Ratte (106), dem Hund (8), dem

Menschen (2) und dem Schimpansen (0) [4]. Unerwartet ist insbesondere das Ergebnis für den

Hund, von dem sicher geglaubt wird, daß er über ein intaktes Vomeronasalorgan verfügt, und

der eine Reihe Pheromon-gesteuerter Verhaltensweisen zeigt. Die Dezimierung der V1R-Gene beim

Hund ist unter Umständen eine Folge der Domestizierung. Offenbar sind Funktionen des

Vomeronasalorgans auf das normale Riechepithel übergegangen. Was für den Hund vermutet wird

könnte natürlich auch bei seinem Herrchen oder Frauchen im Laufe der Evolution eingetreten sein.

Kein funktionstüchtiges Vomeronasalorgan zu haben bedeutet daher nicht zwangsläufig, daß

Pheromone keine Rolle spielen.

-

Pheromone des Menschen werden insbesondere von den apokrinen Schweißdrüsen in den Achselhöhlen

und der Regio pubica produziert. Das geschieht ab der Pubertät via Steroidmetabolismus hauptsächlich

durch Bildung zunächst geruchloser Verbindungen, die durch Bakterien in die den Schweißgeruch

ausmachenden Testosteronderivate Androstenol, Androstenon und Androstadienon umgewandelt werden.

Diese Substanzen sind im Schweiß des Mannes in deutlich höherer Konzentration vorhanden als in

dem der Frau, so daß von ihnen häufig auch als den männlichen Pheromonen die Rede ist. Als

vermeintliches weibliches Pheromon wurde Estratetraenol identifiziert. Testosteron und Estradiol,

deren Rezeptoren unlängst in den axillären Drüsen lokalisiert wurden, stimulieren die Pheromon-

und der Regio pubica produziert. Das geschieht ab der Pubertät via Steroidmetabolismus hauptsächlich

durch Bildung zunächst geruchloser Verbindungen, die durch Bakterien in die den Schweißgeruch

ausmachenden Testosteronderivate Androstenol, Androstenon und Androstadienon umgewandelt werden.

Diese Substanzen sind im Schweiß des Mannes in deutlich höherer Konzentration vorhanden als in

dem der Frau, so daß von ihnen häufig auch als den männlichen Pheromonen die Rede ist. Als

vermeintliches weibliches Pheromon wurde Estratetraenol identifiziert. Testosteron und Estradiol,

deren Rezeptoren unlängst in den axillären Drüsen lokalisiert wurden, stimulieren die Pheromon-Explizit weibliche Pheromone finden sich auch im Vaginalsekret. Diese als „Kopuline“ bezeichneten

Substanzen bilden ein Gemisch aus flüchtigen Fettsäuren, dessen Zusammensetzung zyklusabhängig variiert.

Ovulatorische Kopuline führen bei Männern unter anderem zu einem Anstieg der Testosteronkonzentration.

-

Für die Existenz von Pheromonen beim Menschen sprachen erstmals Befunde, wonach Frauen,

die in Wohngemeinschaften auf relativ engem Raum zusammenleben, über kurz oder lang ihre

Zyklen synchronisieren [6]. Das legte nahe, daß Frauen nicht bewußt wahrnehmbare chemische

Botenstoffe produzieren und damit bei Geschlechtsgenossinnen physiologische Prozesse beeinflussen

können. Das entspricht der klassischen Definition von Pheromonen.

Das Aussenden solcher Botenstoffe wurde durch Untersuchungen von McClintock von der Universität Chicago indirekt bestätigt. Demnach informieren Frauen ihre Zimmergenossinnen via Pheromone aus der Achselhöhle über das Fortschreiten ihres Zyklus und initiieren untereinader die Synchronisation des Zyklus [7].

Über die Art der Pheromone im Achselschweiß von Frauen, mit denen sie untereinander kommunizieren war zunächst nichts bekannt. Weitergehende Untersuchungen hierzu führten auf die Spur des Androstenols [8]: Bei zusammen wohnenden Frauen, die ihren Zyklus synchronisierten, lag die Schwelle für das Riechvermögen von Androstenol deutlich unter der von den Frauen, deren Zyklus weiterhin nicht synchronisiert war. Kein Unterschied zwischen beiden Gruppen bestand hingegen bezüglich der Sensitivität gegenüber Androstenon.

Frauen reagieren auch auf das Odeur eines männlichen Partners. In diesem Fall fungieren die Testosteronderivate aus dem Achselschweiß

als Taktgeber eines regelmäßigen ovariellen Zyklus [9].

-

Aus einer Fülle von Labor und „Feld“-Versuchen, mit denen der Einfluß menschlicher Pheromone auf soziosexuelle Verhaltensweisen

bei Frauen und Männern untersucht worden ist, ergibt sich kein einheitliches Bild. Verschiedentlich wurden aber dennoch reproduzierbare

Effekte registriert: Beispielsweise entschieden sich heterosexuelle Frauen und homosexuelle Männer in einem Wartezimmer bevorzugt für

Stühle, die zuvor mit Androstenon eingesprüht worden waren [10].

In jüngerer Zeit wurden Effekte des vermeintlichen männlichen Pheromons Androstadienon genauer untersucht. Die Sensitivität der Menschen für den Geruch des Androstadiens ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die Wahrnehmungsschwelle liegt bei Frauen meist niedriger als bei Männern. Interessanterweise erhöht sich diese Schwelle bei Männern während der Adoleszenz [11]. Bei Frauen wurde mit für sie geruchlosen Dosen an Androstadienon Wirkungen auf die Stimmungslage nachgewiesen [12].

Offenbar vermitteln visuelle und olfaktorische Eindrücke gemeinschaftlich ein Bild über einen potentiellen Partner. Männliche Gesichtszüge im Zusammenhang mit männlichen Pheromonen finden Frauen besonders attraktiv. Gleiches wurde mit umgekehrten Vorzeichen auch für Männer registriert [13].

Zwei der meist beachteten Studien stellten die Frage ins Zentrum, ob sich durch männliche oder weibliche Pheromone die Attraktivität für das jeweils andere Geschlecht erhöhen läßt. Mit Plazebo-kontrollierten Testanordnungen wurde die aphrodisierende Wirkung synthetischer Pheromone in Duftwässerchen anhand der sexuellen Aktivitäten von Frauen und Männern quantifiziert. Die Ergebnisse: Sowohl Frauen erhöhen ihre Attraktivität für Männer durch Anlegen weiblicher Pheromone [14], und auch Männer wirken auf Frauen anziehender, wenn sie männliche Pheromone verströmen [15]. Eine kritische Bewertung beider Studien kommt allerdings zu dem Schluß, daß die Daten in keinem Fall ausreichten, um die gemachten Aussagen zu rechtfertigen [16].

-

Frauen fühlen sich eher zu Männern hingezogen, die ihnen in genetischer Hinsicht möglichst unähnlich sind. Gradmesser dieser

immunologischen Inkompatibilität ist der Haupthistokompatibilitätskomplex (MHC = major histocompatibility complex, bzw. speziell

beim Menschen das HLA = human leucozyte antigen), dessen Profil sich labortechnisch ermitteln läßt. Frauen machen das unbewußt

mit ihrer Nase. Denn läßt man das „Odeur“ von verschwitzten Männerhemden bewerten, entscheiden sie sich bevorzugt für Duftnoten,

von Männern mit einem stark abweichenden MHC. Interessanterweise trifft für Frauen, die mit einem oralen Ovulationshemmer verhüten,

genau das Gegenteil zu [17].

Bei Mäusen wurde kürzlich nachgewiesen, daß es die Liganden des MHC der Klasse I sind, die auch in der Rolle von Pheromonen

auftreten [18]. Solche MHC-Klasse-I-Peptide dienen dem Immunsystem bekannterweise dazu, gesunde und kranke, potentiell

schädliche Zellen voneinander zu unterscheiden.

[1] Garcia-Velasco J, Mondragon M, 1991. The incidence of the vomeronasal organ in 1000 human subjects and its possible clinical significance. J Steroid Biochem Molec Biol 39:561-563.

[2] Jahnke V, Merker H-J. 1998. Elektronenmikroskopische Untersuchungen des menschlichen vomeronasalen Organs. HNO 46:502-506.

[3] Berliner DL, Monti-Bloch L, Jennings-White C, Diaz-Sanchez V. 1996. The functionality of the human vomeronasal organ (VNO): evidence for steroid receptors. J Steroid Biochem Molec Biol 58:259-265.

[4] Young JM, Kambere M, Trask BJ, Lane RP. 2005. Divergent V1R repertoires in five species: amplification in rodents, decimation in primates, and a surprisingly small repertoire in dogs. Genome Res 15:231-240.

[5] Beier K, Ginez I, Schaller H. 2005. Localization of steroid receptors in the apocrine sweat glands of the human axilla. Histochem Cell Biol 123:61-65.

[6] McClintock MK. 1971. Menstrual synchrony and suppression. Nature 229:244-245.

[7] Stern K, McClintock MK. 1998. Regulation of ovulation by human pheromones. Nature 392:177-179.

[8] Morofushi M, Shinohara K, Funabashi T, Kimura F. 2000. Positive relationship between menstrual synchrony and ability to smell 5-androst-16-en-3-ol. Chem Senses 25:407-411.

[9] Preti G, Wysocki CJ, Barnhart KT, et al. 2003. Male axillary extracts contain pheromones that affect pulsatile secretion of luteinizing hormone and mood in women recipients. Biolo Reprod 68:2107-2113.

[10] Pause BM. 2004. Are androgen steroids acting as pheromones in humans? Physiol Behav 83:21-29.

[11] Hummel T, Krone F, Lundström JN, Bartsch O. 2005. Androstadienon odor thresholds in adolescents. Horm Behav 47:306-310.

[12] Lundström JN, Gonçalves M, Esteves F, Olssen MJ. 2003. Psychological effects of subthreshold exposure to the putative human pheromone 4,16-androstadien-3-one. Horm Behav 44:395-401.

[13] Cornwell RE, Boothroyd L, Burt DM, et al. 2003. Concordant preferences for opposite-sex signals? Human pheromones and facial characteristics. Proc R Soc Lond B Biol Sci 271:635-640.

[14] McCoy NL, Pitino L. 2002. Pheromonal influences on sociosexual behaviour in young women. Physiol Behav 75:367-375.

[15] Cutler WB, Friedmann E, McCoy NL. 1998. Pheromonal influences on sociosexual behaviour in men. Arch Sex Behav 27:1-13.

[16] Winman A. 2004. Do perfume additives termed human pheromones warrant being termed pheromones? Physiol Behav 82:697-701.

[17] Wedekind C, Seebeck T, Bettens F, Paepke AJ. 1995. MHC-dependent mate preferences in humans. Proc R Soc Lond B 260:245-249.

[18] Leinders-Zufall T, Brennan P, Wildmayer P, et al. 2004. MHC class I peptides as chemosensory signals in the vomeronasal organ. Science 306:1033-1037.

Reviews:

[1] Grammer K, Fink B, Neave N. 2005. Human pheromones and sexual attraction. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 118:135-142.

[2] Meredith M. 2001. Human vomeronasal organ function: a critical review of best and worst cases. Chem Senses 26:433-445.

© 2003-2025 pro-anima medizin medien

–

impressum

–

mediadaten

–

konzeption

–

datenschutz